smartslider_1

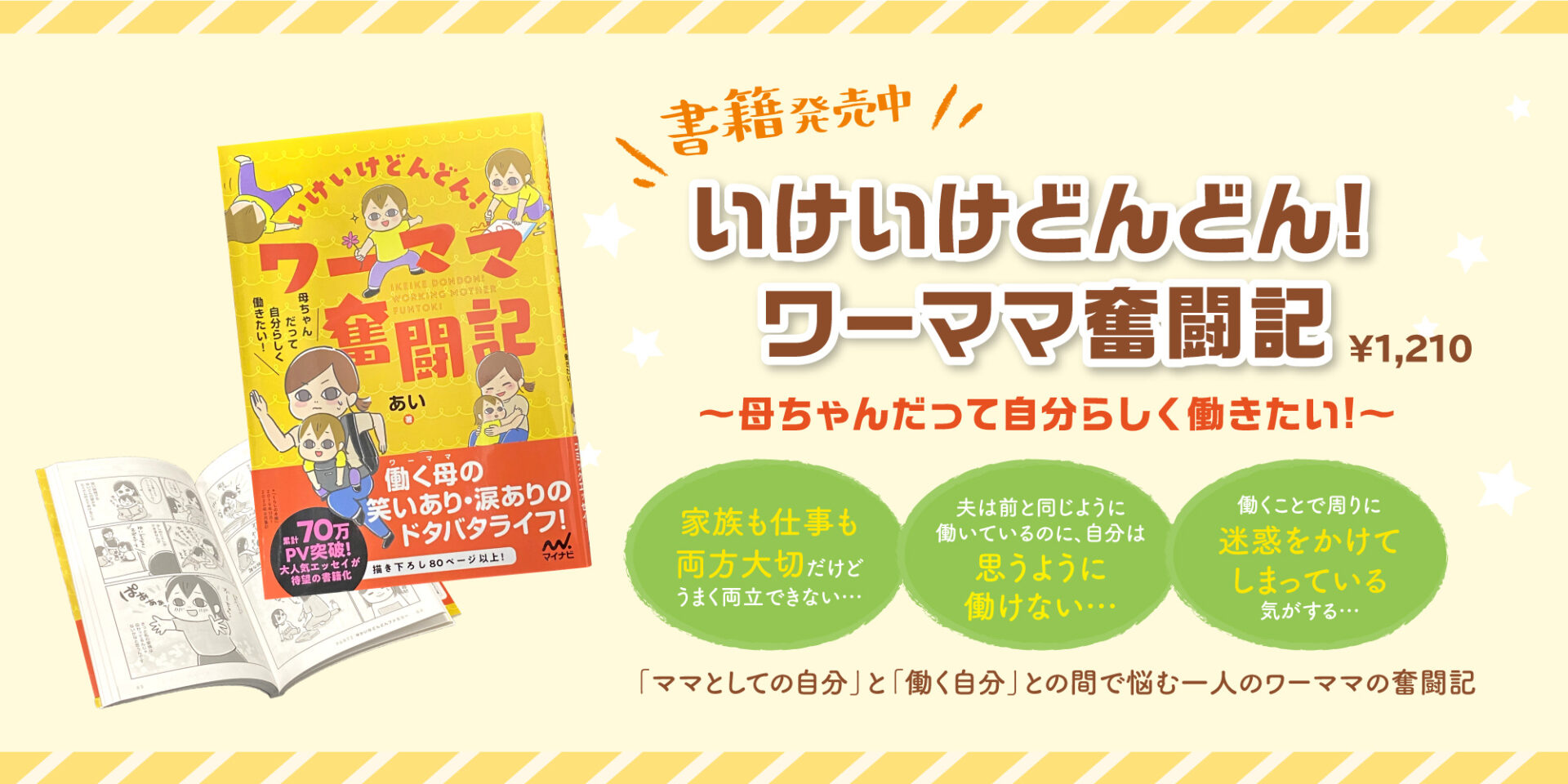

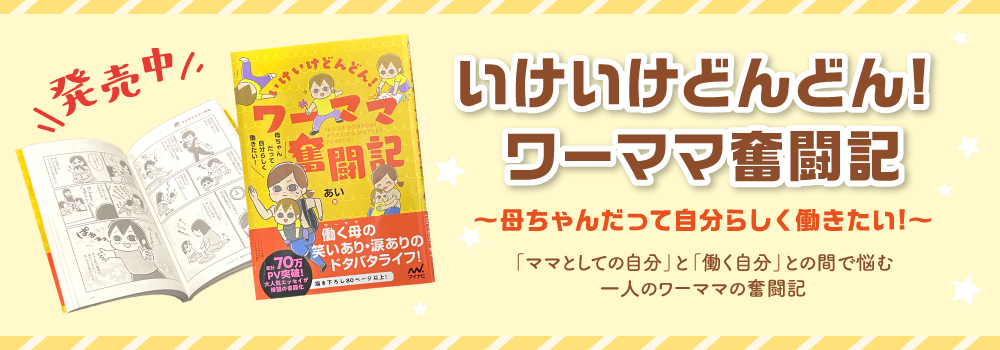

smartslider_2

smartslider_3

smartslider_14

どんどん育児はゆいどんママが運営する子育て応援サイトです。

育児エッセイ漫画や、オリジナルぬりえ・イベントグッズを発信中♪

パウパトロール・我が家のおすすめパウパトグッズ・パウッとマーケットをレポート・アニメを全話観る方法をご紹介♪

2022.12.152023.09.01

パウパトロール・人気キャラランキング!1位は誰?総数約1000票を集計した順位を公開!

2022.10.272023.09.01

【PR】fotowa で家族写真を撮ってもらった!in沖縄

2022.08.15

ガーランド(誕生日:ピンク) イベントグッズ

2021.07.232021.10.08

ガーランド(誕生日:ブルー) イベントグッズ

2021.07.232021.10.08

ガーランド(パステル) イベントグッズ

2021.07.222022.07.05

ガーランド(Welcome Baby) イベントグッズ

2021.07.222022.07.05